И понятно (*204 прим.), что «я оторвал от простыни две полосы и сделал петлю, концы которой привязал к столбику изголовья кровати на высоте аршина от пола; затем надел петлю и опустился, вытянувшись во весь рост и стараясь упираться в пол только носками башмаков, чтоб как можно большее количество тяжести ложилось на петлю, и ее затягивал, но дело шло у меня плохо— петля затягивалась медленно, притом, когда в голове начинало мутиться, я терял контроль над своими мышцами, ноги сгибались, и я упирался в пол уже коленками; кроме того, и руки бессознательно упирались в пол. Я встал, поправил петлю, много раз подряд ее затягивал, чтоб она хорошенько обмялась, а надев ее снова, я заложил руки за спину и засунул кисти в брюки, чтоб гарантировать себя от непроизвольных движений; кроме того, я затянул предварительно петлю, насколько можно было, руками, так что глаза налились кровью, и я стал хрипеть.

У меня зазвенело в ушах, и глаза выпячивались с мучительною болью, стало заволакивать туманом. Пробудь я в таком положении минут 20—30 еще, я мог бы задушиться, но судьба решила иначе. Время я выбрал, казалось мне, самое удобное, после 9 часов вечера, когда Ирод обходил тюрьму и заглядывал в глазок.

Я выждал этот обход, убедился, что он ушел в свое логовище, и через полчаса, должно быть, приступил к исполнению своего намерения, но в этот день Соколову вздумалось в 10 часов пройтись неожиданно, и, взглянув в глазок, он убедился, что не все обстоит благополучно в № 15. Я не слышал уже ни шагов, ни звона шпор, ни щелканья заслонки глазка, что всегда делалось, если арестант не оказывался в поле зрения подошедшего наблюдателя.

Соколов отпер дверь, и грохот засова я услышал. Мысль быть застигнутым на месте преступления, как молния, пробежала по мне. Это казалось мне столь ужасным и унизительным, что я, уже совсем одурелый от прилива крови в голове, уподобился страусу, прячущему свою голову, и напряг всю свою волю, всю свою силу, чтоб подняться, но сообразив в ту минуту, что дело мое, во всяком случае, глупо... Что со мною было потом и рассказать не берусь...»

И, несмотря на все это, вот какие воспоминания о месте прогулки—о тюремном садике —сохранились у арестанта Алексеевского равелина (*205 прим.).

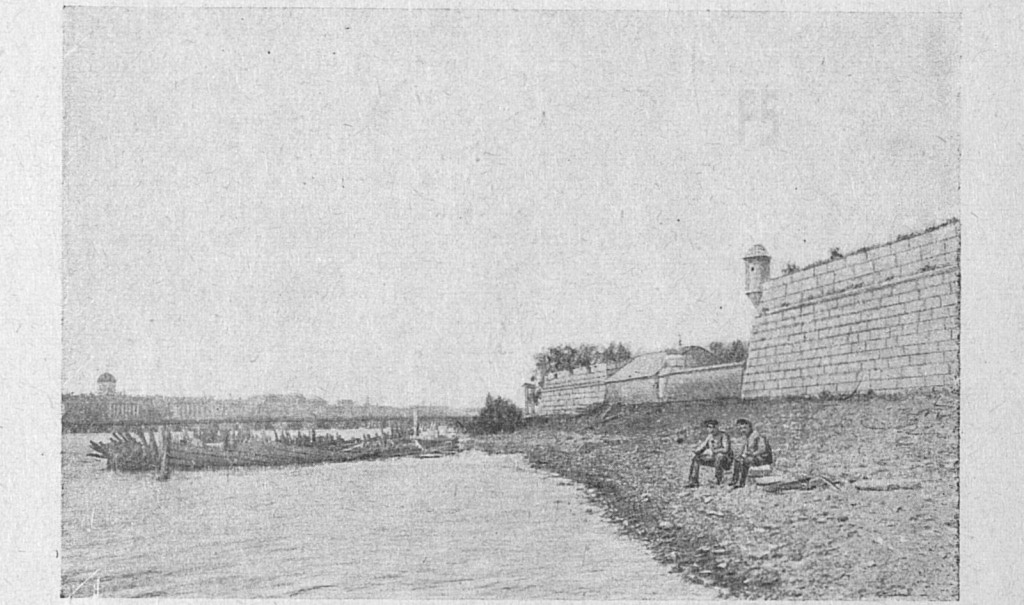

Рис. 20.

«Летом наш садик имел очень миленький вид: все в нем цвело и зеленело, клумбы покрывались лилиями, листы березок так приятно ласкало взгляд, но и они, бедняжки, испытывали на себе влияние неволи. Растя как бы на дне колодца — поверхность сада была ниже пола зданий — окруженные стенами, они жадно тянулись к теплу и свету, а потому были гораздо тоньше, чем должно было быть, но все же росли они хорошо и сравнялись уже верхушками с коньком тюремного здания. Про липу и говорить нечего, она уже давно переросла крышу, и вершина ее всегда была залита солнечным светом. Яблони роскошно цвели весной и приносили к осени много яблок, которые однако почти все обрывали жандармы, даже не давали им вызреть как следует.

В саду росли еще: старая ветвистая бузина — излюбленное место воробьиных собраний, точно клуб какой-то, где всегда раздавалось задорное чиликанье, так приятно нарушавшее тюремную тишину.

Кусты по краям дорожек краснели от ягод, одна только елочка, посаженная, видимо, недавно кем-нибудь из наших ближайших предшественников — Ширяевым или Нечаевым — хирела, словно тоскуя о родном просторе моховых болот.

Порой так приятно было сидеть на скамеечке под липой, в тени которой сидело несколько поколений русских радикалов, любоваться зеленью, цветами, следить за тем, как в лазурном небе пробегают белые облачка и парят с резким криком чайки — наши волжские «мартышки» — сверкая на солнце белым брюшком, так напоминавшие мне много, много счастливых минут, пережитых мной еще в недалеком прошлом, но которое казалось теперь таким далеким. Тюремная стена так круто и резко отрезала меня от него, что теперешняя моя жизнь казалась не продолжением этого прошлого, а каким-то новым, вторым существованием, нисколько не похожим на бывшее. Я жадно прислушивался ко всем долетавшим до меня звукам: и пароходные свистки, и доносившаяся по временам музыка из Летнего сада, и рев слона в Зоологическом саду, что был на Петербургской стороне — все, все звуки, особенно отчетливые по вечерам, напоминали мне о жизни, которая «играет у гробового входа», жизни, ставшей теперь такой чуждой, далекой, далекой!

Читая эти последние строки, вспоминая, что так думал, так чувствовал русский революционер в садике Алексеевского равелина, проникаешься каким-то совершенно иным чувством к Петропавловской твердыне. Озлобление и ненависть проходят, и эта крепость, никогда не исполнявшая стратегических обязанностей крепости, становится какой-то близкой, родной сердцу.

Там страдали, томились те, трудами которых возникла наша свобода, там перебывали с декабристов вплоть до последних дней те, которые жили лишь свободой и верили лишь в свободу.

И невольно забываются все другие стороны Петропавловской крепости, и ясно помнится лишь то, что и она принадлежит к тем дорогим, незабываемым местам Петербурга, которых так много в этом городе и которых можно назвать «колыбелью свободы» (*206 прим.).

| Предыдущая страница | Следующая страница |